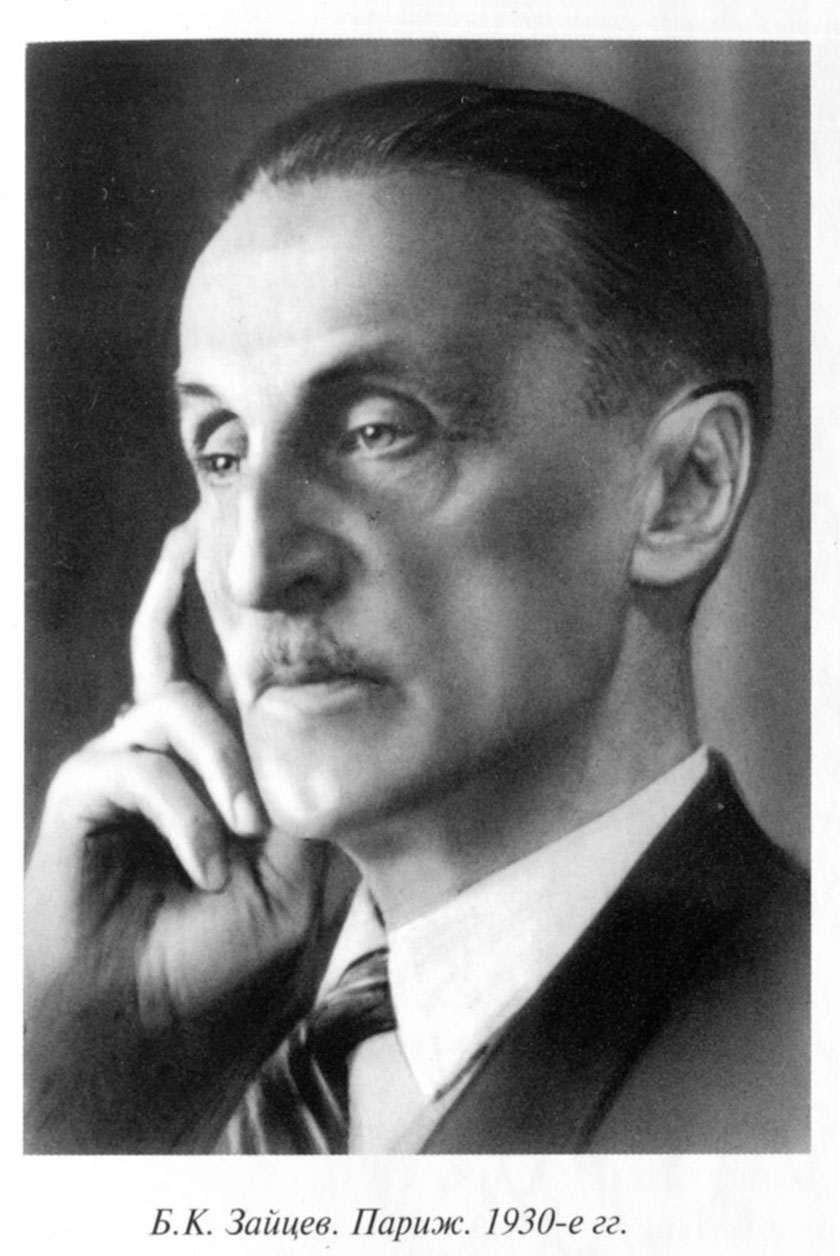

Из очерка Бориса Зайцева «Еще о Пастернаке»:

«Из его «Автобиографических заметок» я узнал мелочь, послужившую началом переписки; мы родились с ним в один и тот же день месяца, только он на девять лет позже меня.

Я написал ему наудачу и о совпадении, и о другом. С этого и началось. Начался странный, заочный, краткий «роман».

15 марта 59 г. он ответил мне: «Дорогой Борис Константинович, не могу Вам передать… как обрадовали Вы меня своим письмом. Наверно никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем другой жизни, как часто бываю в тоске и ужасе от самого себя, от несчастного своего склада, требующего такой свободы духовных поисков и их выражения, которой наверно нет нигде, от поворотов судьбы, доставляющих страдания близким. Ваше письмо пришло в одну из минут такой гложущей грусти — спасибо Вам». Ему «чрезвычайно дорого», что я говорю о его книге, но «что бы Вы ни сказали, я все принял бы с величайшей благодарностью». «Как все сказочно, как невероятно! Не правда ли! Пишу Вам, мысленно вижу перед собою и глазам своим не верю. И благодарю и обнимаю»…

Его письма ко мне получали здесь большой отклик. Их всегда просили читать вслух. По этому поводу я написал ему о Петрарке. Письма Петрарки из Авиньона во Флоренцию друзьям считались там событием. Получавший созывал друзей, устраивал обед, потом читалось письмо — десерт высокого тона. Разбойники под Флоренцией, грабившие купцов с севера (они-то и возили письма), очень ценили, если в добыче попадалось письмо Петрарки — дорого можно было продать.

Это мое письмо о Петрарке видимо пронзило его. Но ответа я не получил — ответное письмо не дошло. Что оно не дошло, видно из его письма к моей дочери. («Мои восторги пропали по дороге») — да, очевидно, он-то получил и ответил со свойственной ему очаровательно-детской восторженностью, но вероятно начальство решило, что это уж слишком — писать так эмигрантскому человеку.

Переписка все-таки продолжалась. В письме от 4 октября 59 г. он пишет о своей пьесе: «Пожелайте мне, чтобы непредвиденное извне не помешало ходу и, еще отдаленному, завершению захватившей меня работы. Из поры безразличия, с каким я подходил к пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становятся заветным занятием или делом страсти.

«Не надо преувеличивать прочность моего положения. Оно никогда не станет установившимся и надежным».

В последнем письме, февральском, 1960 г. он меня поздравляет со днем рождения. Та же горячность и нежность. Та же детски-открытая душа. (Недаром Ахматова говорила о нем, что он вечно будет молод. Да, он был молод душевно, с большим темпераментом, несомненно. И гневался иногда. И бурно. Как тяжко таким натурам жить под ярмом!)

И вот что еще он пишет в предсмертном письме: «Все это» (мои книги. Я ему посылал, они доходили) «попадает в жадные и дорогие мне руки одной героини-приятельницы, которой порядком за меня в жизни достается и досталось в самом прямом смысле… слова и дела».

…»Но Вам, лично Вам хочется мне сейчас свято и клятвенно пообещать и связать себя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону… работа закипит и сдвинется с мертвой точки». (Дело идет о пьесе).

* * *

Не знаю ничего о судьбе этой пьесы. Не знаю даже, окончена ли она. Вернее, что нет. Знаю, однако, что размах ее огромен, кажется, это триптих.

Жизненную же драму знаю, и пред нею почтительно, с грустью склоняюсь.

Да, «баснословный» год. Менее чем через три месяца после февральского письма, 30 мая 1960 г. Борис Леонидович скончался. Для советской власти довольно удобно: неудобный писатель с мировой славой, стоявший поперек горла, ушел. Ну, что же, травили человека, травили после Нобелевской премии, потом лечили, лечили, он и умер. Все в порядке. Осталась могила, горе близких. У меня под иконой пучечек овса с этой могилы. И где-то рукопись пьесы».

1960—1961