Повесть Ф.Д. Крюкова «Новые дни» начинается с того, что 2 октября после пятого урока гимназисты находят в карманах пальто прокламации, отпечатанные на гектографе. Тексты листовок начинались с критики школьной системы, «убивающей лучшие наши стремления и порывы, притупляющей наши умы…», а вот завершались вполне определенным политическим призывом: встать в ряды молодой русской революционной армии под красным знаменем социал-демократии с боевым кличем «Долой самодержавие!»

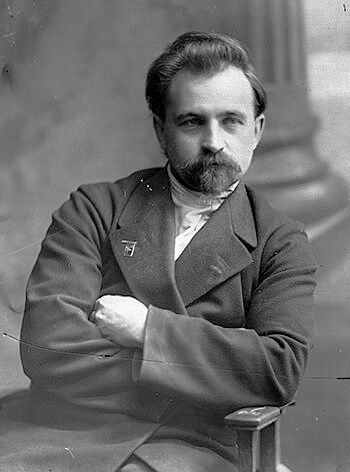

Прототипом одного из главных героев повести «Новые дни», зачинщика беспорядков гимназиста Богоявленского является сын болховского священника, Евгений Алексеевич Преображенский, в будущем – революционер, советский экономист и социолог.

Из повести «Новые дни»: на следующий день директор вызывал к себе в кабинет осьмиклассников: Богоявленского, Фролова, Карих и семиклассника Ананьева и держал их около часу. Сначала беседовал дружеским тоном, старался вызвать на откровенность.

— Участие ваше в этом факте для меня несомненно, — говорил он медленно, внушительно, но не грозно, — вы меня знаете… С добрыми я добр, к дурным — беспощаден. Если я вызвал вас теперь для предварительного разговора… значит, я считаю вас не… безнадежными учениками и… рассчитываю на вас… рассчитываю, что вы своей откровенностью дадите мне возможность… э-ммм… распутать это дело… потушить его… без шума… без вредных последствий для многих… для вас, в том числе…

Они отвечали спокойно, уверенно, с едва заметным оттенком насмешки, глядели прямо, и выражение непроницаемости делало их лица одинаково упрямыми и холодно-враждебными. Директор, ничего не добившись и теряя хладнокровие, объявил им, что заставит их уйти из гимназии. Они молча поклонились и вышли. Но даже спины их, как будто, иронизировали над его угрозой».

До гимназии Евгений Преображенский учился в церковно-приходской школе, в Болховском городском училище. В детстве Евгений был очень религиозен, но подростком пережил кризис веры. Он вспоминал: «На четырнадцатому году самостоятельно пришёл к убеждению, что бога не существует, и с этого момента началась у меня упорная борьба внутри семьи против посещения церкви и прочих религиозных обрядов. Это отвращение к религии ещё более укреплялось благодаря тому, что я наблюдал всю религиозную кухню с её закулисной стороны собственными глазами».

Евгений Преображенский (1886-1937, расстрелян) оставил воспоминания, в которых писал: «В определенный момент передо мной встал во всем объеме чисто практический вопрос: что же делать. Согласен ли я стать в ряды революционеров, со всеми вытекающими отсюда последствиями, как исключение из гимназии, разрыв с семьей, тюрьма, ссылка и т.д. И вот здесь-то я принял решение и твердо сказал себе: да, я перехожу в ряды революционеров, чтобы ни случилось… Вернувшись после каникул в гимназию, я решил употреблять на гимназические предметы минимум времени, чтобы не спускаться только ниже тройки, а центр тяжести своей деятельности перенес на жадное чтение по ночам заграничных произведений на папиросной бумаге, посвящая все время днем чтению книг по истории культуры, по общей истории, особенно по истории революции, а также первым начаткам политической экономии. Кроме того, мы с Иваном Анисимовым начали расширять свою пропаганду среди учащихся, завели пару кружков, вступили в сношения с поднадзорными города Орла. В этот период у меня появляется мистическая страсть к размножению нелегальной литературы. Рукописный журнал «Школьные досуги», журнал, который я основал и вел вместе со свихнувшимся потом поэтом Александром Тиняковым, я к этому времени забросил в виду его политической бесполезности».

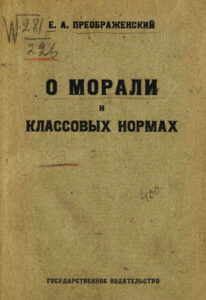

Евгений Преображенский в будущем стал автором нескольких работ по экономической политике: «Перспективы новой экономической политики», «Русский рубль за время войны и революции», «Перспективы новой экономической политики». Особняком стоит работа Преображенского «О морали и классовых нормах», опубликованная в 1923 году. В ней революционер описал смысл классовой морали, как он его понимал: «Мораль в классовом обществе следует за классовым интересом, который она заставляет щеголять в туманном, мифологическом одеянии, то есть просто делается классовой. Каждый сложившийся и имеющий определенные интересы класс или же заново вырабатывает подходящую для себя мораль, или же приспособляет к своим нуждам старую, внося в нее поправки, расширяя или суживая ее требования, толкуя в своих интересах те или иные ее нужды».

«Нравственный, в переводе с туманного языка морали на обыкновенный, всегда означает благоприятный для людей или определенной группы людей, полезный, целесообразный; безнравственный – вредный, гибельный, нецелесообразный. Нет ни одной в мире системы морали, требования которой не коренились бы в нуждах и потребностях определенных обществ и классов».

Фото Е.А. Преображенского: [Электронный ресурс] https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eugenio_Preobrazhenski.jpg

Фото титульного листа книги: [Электронный ресурс] https://buyabook.ru/67884/