В мае 1944 года И.А. Бунин написал рассказ «Ворон» – один из лучших в цикле «Темные аллеи». Впервые он был опубликован в декабре 1945 года в парижской газете «Русские новости».

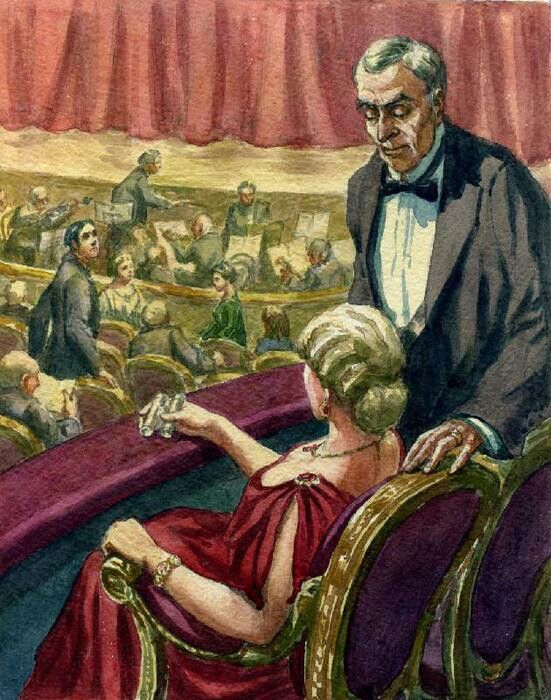

Сюжет прост: молодой человек влюбляется в гувернантку своей младшей сестры, она отвечает ему взаимностью. Но вмешивается отец юноши и отсылает его в деревню. А через некоторое время молодой человек встречает в театре своего отца с молодой женой – той самой гувернанткой… с каким мастерством Бунин изображает героев: восхитительный контраст девушки – тоненькой, белокурой – и отца, похожего на ворона.

***

Отец мой похож был на ворона. <…> Отец занимал в нашем губернском городе очень видный служебный пост, <…> не было человека более тяжелого, более угрюмого, молчаливого, холодно-жестокого в медлительных словах и поступках. Невысокий, плотный, немного сутулый, грубо-черноволосый, темный, с длинным бритым лицом, большеносый, был он и впрямь совершенный ворон – особенно когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губернаторши, сутуло и крепко стоял возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей большой вороньей головой, косясь блестящими вороньими глазами на танцующих. <…> Весной того года я кончил лицей и, приехав из Москвы, просто поражен был: точно солнце засияло вдруг в нашей прежде столь мертвой квартире, – всю ее озаряло присутствие той юной, легконогой, что только что сменила няньку восьмилетней Лили. <…> Бедная девушка, дочь одного из мелких подчиненных отца, была она в те дни бесконечно счастлива тем, что так хорошо устроилась тотчас после гимназии, а потом и моим приездом, появлением в доме сверстника. Но уж до чего была пуглива, как робела при отце за нашими чинными обедами. <…> Отец за обедами неузнаваем стал: <…> то и дело что-нибудь говорил, – медлительно, но говорил, – обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя ее по имени-отчеству, – «любезная Елена Николаевна», – даже пытался шутить, усмехаться. А она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой, пятнисто алела тонким и нежным лицом – лицом худенькой белокурой девушки в легкой белой блузке. <…> На меня она за обедом и глаз поднять не смела: тут я был для нее еще страшнее отца. Но чем больше старалась она не видеть меня, тем холоднее косился отец в мою сторону: не только он, но и я понимал, чувствовал, что за этим мучительным старанием не видеть меня <…> скрыт был совсем иной страх, – радостный страх нашего общего счастья быть возле друг друга. По вечерам отец <…> выходил из кабинета в длинной и широкой тужурке на красной подкладке, усаживался в свое кресло и протягивал ей свою чашку. Она наливала ее до краев, как он любил, передавала ему дрожащей рукой, наливала мне и себе и, опустив ресницы, занималась каким-нибудь рукоделием, а он не спеша говорил – нечто очень странное:

– Белокурым, любезная Елена Николаевна, идет или черное, или пунсовое… Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласу с зубчатым, стоячим воротом а-ля Мария Стюарт, унизанным мелкими брильянтами… или средневековое платье пунсового бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком… Шубка темно-синего лионского бархату и венецианский берет тоже пошли бы к вам… Все это, конечно, мечты, – говорил он, усмехаясь. – Ваш отец получает у нас всего семьдесят пять рублей месячных, а детей у него, кроме вас, еще пять человек, мал мала меньше, – значит, вам скорей всего придется всю жизнь прожить в бедности. Но и то сказать: какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются?.. Редко, разумеется, весьма редко, а сбываются… <…>

Вечером ко мне постучался Гурий: «Папаша просят вас пожаловать к ним». Я вошел в кабинет. Он сидел в кресле перед письменным столом и, не оборачиваясь, стал говорить:

– Завтра ты на все лето уедешь в мою самарскую деревню. Осенью ступай в Москву или Петербург искать себе службу. Если осмелишься ослушаться, навеки лишу тебя наследства. <…> Видеть ее до отъезда никак не надейся. Все, любезный мой. Иди.

В ту же ночь я уехал в Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товарищей, прожил у него до осени. Осенью, по протекции его отца, поступил в Петербург в министерство иностранных дел и написал отцу, что навсегда отказываюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи. Зимой узнал, что он, оставив службу, тоже переехал в Петербург – «с прелестной молоденькой женой», как сказали мне. И, входя однажды вечером в партер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия занавеса, вдруг увидал и его и ее. Они сидели в ложе возле сцены, у самого барьера, на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он, во фраке, сутулясь, вороном, внимательно читал, прищурив один глаз, программу. Она, держась легко и стройно, в высокой прическе белокурых волос, оживленно озиралась кругом – на теплый, сверкающий люстрами, мягко шумящий, наполняющийся партер, на вечерние платья, фраки и мундиры входящих в ложи. На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик, тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены, род пеплума из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом…

Изображение: https://ru.pinterest.com/pin/222717144056067615/