«Любимое не умирает, а после исчезновения своего живет в тебе самом, как живая, движущая тебя сила», — говорил Михаил Пришвин о близких, дорогих ему ушедших людях.

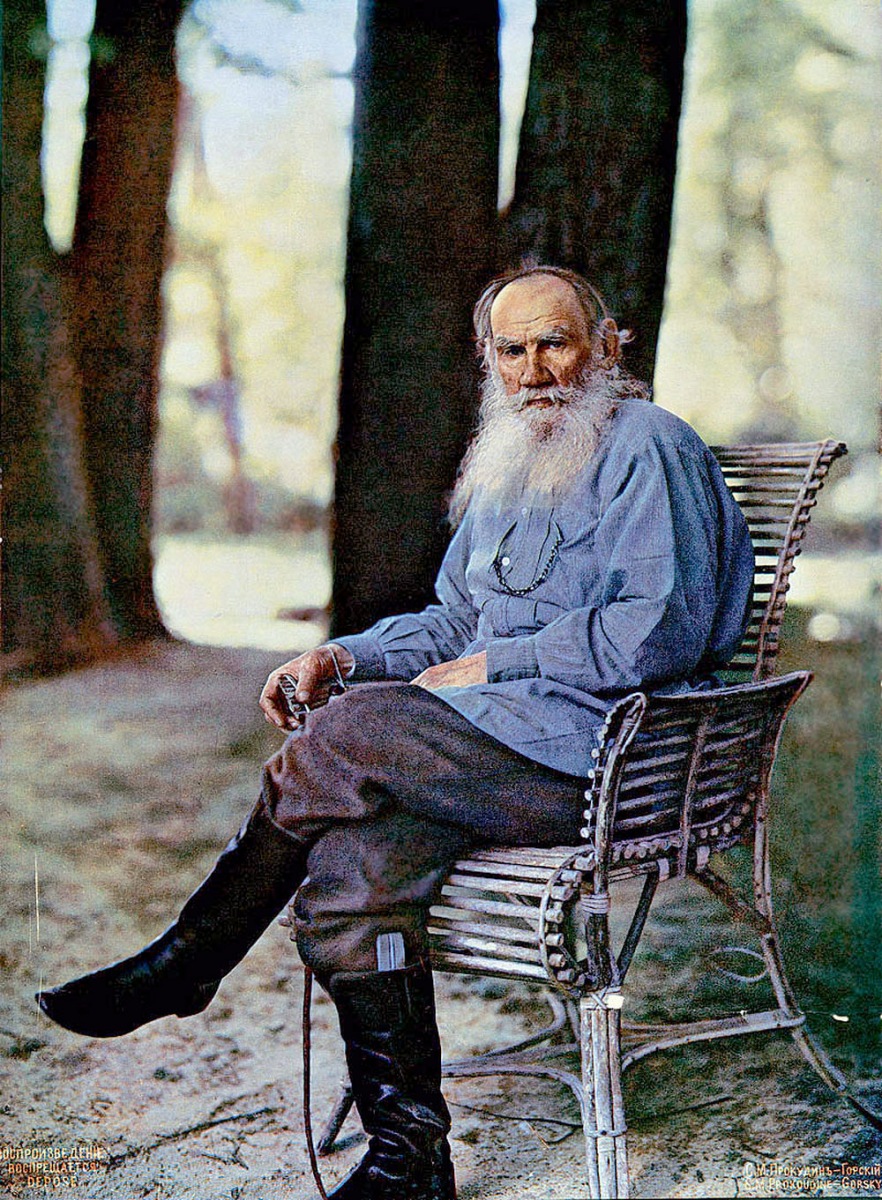

В 1910 году скончался Лев Николаевич Толстой. Пришвин любил Толстого, этого «каменного, неподатливого седого мужика Ясной Поляны, любил его аппетит к жизни: к закату солнца, к «Анне Карениной», к религии мужиков, ко всему…».

Все детство Михаила Пришвина прошло в соседстве с Толстым, среди людей, которые жили под влиянием Толстого. Соседями Пришвиных была семья Стаховичей, близко знавших Толстого. Его все читали и переписывали, к нему ехали и шли в поисках правды. В библиотеке Пришвина в Дунино хранится от руки переписанная в те годы безвестным читателем запрещенная «Крейцерова соната». Жизнь Толстого была живым примером для самых разных людей – от мужиков до аристократов, явление исключительное в мировой культуре!

Пришвин пишет в дневнике о своем детстве: «Я вырос в родном краю под обаянием двух великих старцев: Льва Толстого и Амвросия Оптинского (Оптина пустынь тоже находилась по соседству от Хрущева). Ни того, ни другого в жизни своей я не увидал, но тем лучше мне было отдаваться почитанию их мудрости…». Поведение и судьба Толстого глубоко волновали Пришвина. Зная от матери подробности его семейных отношений, он всегда был на стороне Толстого.

И вот 28 октября 1910 года стало известно, что Лев Толстой решил начать новую жизнь, свободную от условностей, провести конец своей жизни в тишине и уединении, расставшись с семьей, с родным домом, с привычным укладом. В книге Пришвина «Заворошка» есть рассказ о последних днях его жизни — «Отклики на смерть Толстого»:

«По нездоровью я должен был сидеть дома в меблированной комнате, дверью выходящей в коридор. На дворе – слякоть, в комнате пасмурно, в коридоре – мрачно, как в тюрьме. И вот тут известие об уходе Толстого. Сразу стало светло. «Значит, и в старости можно бежать, значит, это может сохраниться, эта детская «Америка», превратиться на остаток дней во что-то большее», — думал я.

Новое известие: Толстой заболел. В наши комнаты приносят газету за газетой. В последний день не принесли газет. Из коридора я услыхал рыдающий голос:

— Умер…

— Без покаяния умер? – ответил другой, и грубее и черствее.

Тот же голос зарыдал сильнее:

— Какое же покаяние, ведь он всего себя добру отдал!»

Пришвин знал, что многие посещают яснополянского мудреца, беседуют, советуются с ним, сам мечтал о встрече, но находил ее для себя преждевременной. Он предвидел свое смущение и растерянность, если бы почувствовал устремленный на него взгляд из-под густых бровей: «Все великое пугает меня своим требованием: «Я-то, мол, велико, а кто ты такой пришел сюда смотреть на меня?.. Я боюсь приближаться к великому: боюсь собой обеспокоить его», — признавался он. Поэтому он вместе с матерью поехал поклониться Толстому только после его похорон.

Об этом единственном своем посещении Ясной Поляны, где он был принят радушно как сосед и писатель, Пришвин неоднократно рассказывал. Никакого памятника не увидели мать и сын на могиле великого художника. Только холм, запорошенный пушистой пеленой снега. Молодые зеленые елки, за ними тесные ряды берез, лип и кленов образовали естественную ограду. Перед величием этой могилы мать и сын не таились, дали волю слезам. Никогда так явно не ощущал Пришвин свою мать самым близким человеком. Скорбь о великом писателе и человеке объединила их.

В дневниках Пришвина имя Толстого – постоянный «спутник». Это своеобразное общение в дневнике – Пришвин то спорит, то соглашается, то восхищается им, то просто вместе размышляет: «Что-то есть у Толстого, что-то «самое главное», куда ведет просека моего детства, — пишет Пришвин. — Это «что-то» есть чувство русской правды, обнимающее как нимб все его образы. Вот с тех пор я думаю об искусстве, как о поведении: что есть у всякого настоящего творца свое творческое поведение в жизни – своя правда, а красота приходит сама. И живой пример этого для всего мира был Лев Толстой».

Ст. научный сотрудник Музея писателей-орловцев Абинякина Т.В.