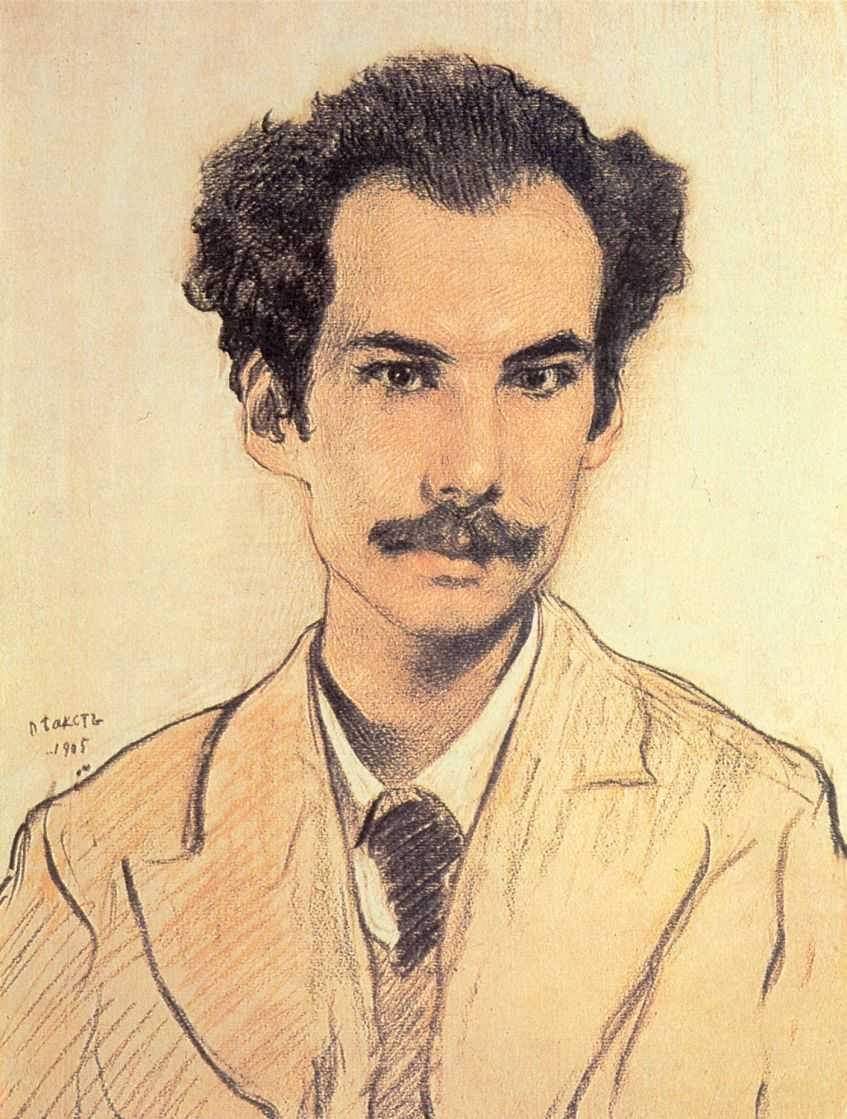

Из очерка Бориса Зайцева «Андрей Белый»:

«В 1906—1907 годах кучка молодежи литературной издавала в Москве журнальчик «Зори», а затем газету «Литературно-художественная неделя». Объединяли участников родственные черты — некое «русское» (левое) настроение, тяготение к мистицизму и христианству, надежды на зарождавшееся народоправство мирного толка (первые Думы), в литературе и искусстве модернизм умеренного оттенка и не брюсовского духа. Из петербургских молодых писателей у нас печатались Блок, Ремизов, Городецкий. Из московских — Белый.

«В 1906—1907 годах кучка молодежи литературной издавала в Москве журнальчик «Зори», а затем газету «Литературно-художественная неделя». Объединяли участников родственные черты — некое «русское» (левое) настроение, тяготение к мистицизму и христианству, надежды на зарождавшееся народоправство мирного толка (первые Думы), в литературе и искусстве модернизм умеренного оттенка и не брюсовского духа. Из петербургских молодых писателей у нас печатались Блок, Ремизов, Городецкий. Из московских — Белый.

Все это предприятие оказалось недолговечным, влияния имело мало, во многом было наивным. Все же след, светлый, в наших сердцах остался — искреннее увлечение юных лет, правда, некие «Зори».

Белый дал нам статью о Леониде Андрееве. Чуть ли не в том же номере появился какой-то недружественный отзыв о Брюсове.

Брюсов, конечно, разъярился. Белый был постоянным сотрудником «Весов» брюсовских — там была строгая дисциплина,— он тоже разъярился (иначе и нельзя было). Как, он, Белый, тогда подчиненный «магу» и «пророку» с Цветного бульвара, сотрудничает у нас?

Встретив где-то П. Муратова, нашего сотоварища, сотрудника по отделу искусства, набросился на него исступленно, поносил и его, и нас в выражениях полупечатных. Князь Мышкин вряд ли одобрил бы их.

Муратов вне себя прибежал ко мне.

— Он всех нас позорит, оскорбляет…

А одновременно появилась и статья Белого в «Весах» против нас, совсем исступленная. Видно было, в каком он запале.

Нетрудно себе представить, что — при нервности и обидчивости юных литераторов — из этого получилось. Собрались у меня, решили отправить Белому ультиматум.

Написал его я, в тоне резком, совершенно вызывающем. Белого приглашали объясняться. Если он не возьмет назад оскорбительных выражений, то «мы прекращаем с ним всякие, как личные, так и литературные, отношения». Назначалось свидание в редакции, на квартире В. И. Стражева.

Труднее всего приходилось тут мне. Я был ближе других к Белому лично. Он просто мне нравился — изяществом, своеобразием, даже полоумием своим. Я считал его и большим поэтом, в спорах всегда и со страстью защищал его. Он со мной тоже был чрезвычайно приветлив и ласков. И вдруг — именно он… Если бы не Белый, было бы легче, можно бы не обращать внимания. Но он! За нехвалебный отзыв о Брюсове! Нет, и горестно, но и спустить нельзя.

В назначенное время собрались в кабинете поэта Стражева: кроме хозяина Б. А. Грифцов, П. П. Муратов, Ал. Койранский 3, поэт Муни 4 и я.

Звонок. Появляется Белый — в пальто, в руках шляпа, очень бледный. Мы слегка ему кланяемся, он также. Останавливается в дверях, обводит всех острым взглядом (глаза бегают довольно быстро).

— Где я? Среди литераторов или в полицейском участке?

Можно было любить или не любить нас, но на полицейских мы не походили.

Первая же фраза задала тон. Трудно было бы сказать про свидание это, что «переговоры протекали в атмосфере сердечности и взаимного понимания».

— В таком тоне мы разговаривать не намерены. Или возьмите оскорбления назад, или же мы расходимся.

Сражение началось. Белый в тот день был весьма живописен и многоречив — кипел и клубился весь, вращался, отпрядывал, наскакивал, на бледном лице глаза в оттенении ресниц тоже метались, видно, он «разил» нас «молниями» взоров. Конечно, был глубоко уязвлен моим письмом.

— Почему со мной не переговорили? Я же сотрудник, я честный литератор! Я человек. Вы не мое начальство. Я мог объясниться, это недоразумение. А меня чуть не на дуэлью вызывают…

Я не уступал.

— Мы только тогда начнем с вами разговаривать, когда вы возьмете назад слова о нашем сотоварище и о нас.

Он кричал, что это возмутительно. Я не поддавался ни на шаг. Наконец Белый вылетел в переднюю, я за ним. Тут вдвоем у окна мы разыграли заключительную сцену, вполне достойную кисти Айвазовского.

Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что «лично» по-прежнему друг друга «любим», в литературной же плоскости «разошлись» и не можем, конечно, встречаться, но в «глубине души ничто не изменилось». У обоих на глазах при этом слезы.

Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались; «друго-врагами» и долго не встречались, как будто даже раззнакомились. (Издали после страшных прожитых лет это кажется смешными пустяками. Но тогда переживалось всерьез 5.)

И уже много позже в светлой, теплой зале Эрмитажа петербургского, около Луки Кранаха, случайно столкнулись — нос с носом. Прежние глупости растаяли. Белый засиял своей очаровательной улыбкой, чуть мне в объятия не кинулся. В ту минуту зимнего, неверного дня рядом с великой живописью так, вероятно, и чувствовалось. Неправильно было бы думать, однако, что на зыбком песке можно что-нибудь строить. Нынче мог Белому человек казаться приятным, завтра — врагом.

Весь он был клубок чувств, нервов, фантазий, пристрастий, вечно подверженный магнитным бурям, всевозможнейшим токам, и разные радиоволны на разное его направляли. Сопротивляемости в нем вообще не было. Отсюда одержимость, «пунктики», иногда его преследовавшие.

Одно время это были «издатели». Все зло от издателей. У них тайный союз, чтобы погубить русскую литературу. Их союзником оказался Георгий Чулков. Белому представлялся он мистическим персонажем, как таинственная птица проносившимся над Россией, воплощавшим в себе… не помню уже что, но весьма не украшавшее. Много сердился тогда этот левый человек, тут в согласии с Пуришкевичем, и на евреев.

Не знаю, была ли у него настоящая мания преследования, но вблизи нее он находился. Гораздо позже я узнал, что в 1914 году, перед войной, ему привиделось нечто на могиле Ницше, в Германии, как бы лжевидение, и он серьезно психически заболел».

1938 – 1963 годы