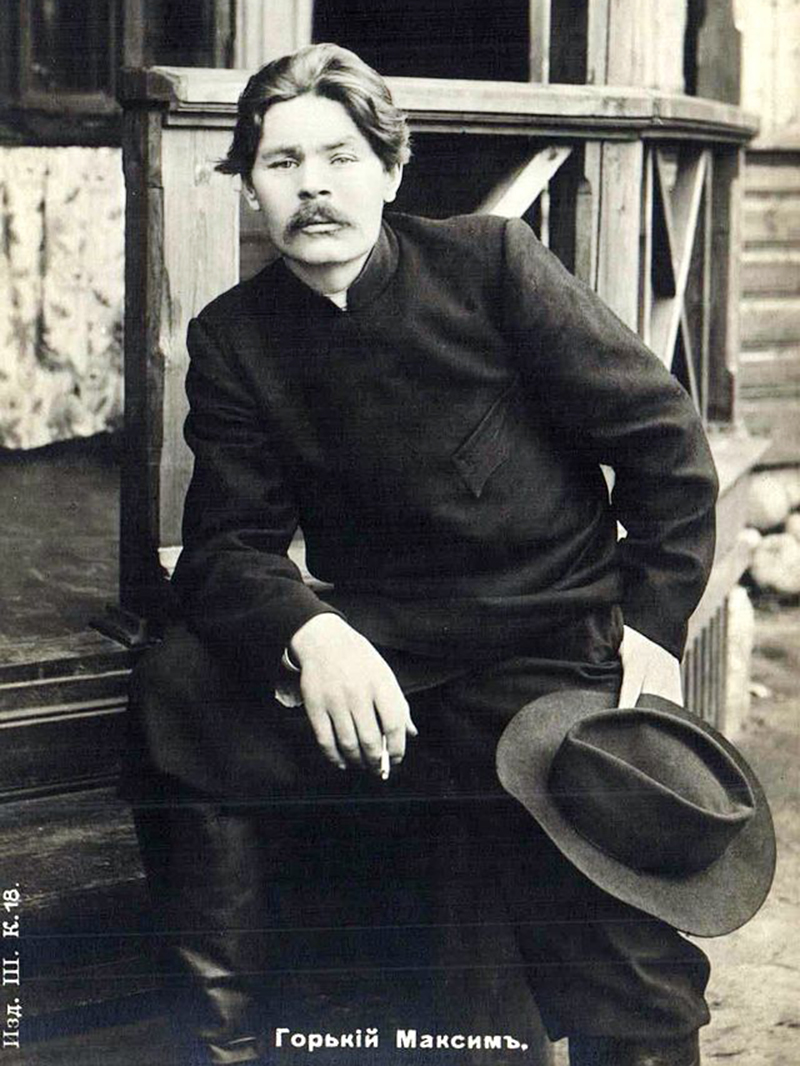

Из очерка Бориса Зайцева «Максим Горький. К юбилею», 1932 год:

Из очерка Бориса Зайцева «Максим Горький. К юбилею», 1932 год:

«В 1920 году, при другой встрече, Горький говорил мне:

— Дело, знае-те ли, простое. Коммунистов гор-сточка. А крестьян, как вам известно, мил-лионы… Миллионы! Всё предрешено. Это… непременно так будет. В мире не жить. Кого больше, те и вырежут. Пред-решено. Коммунистов вырежут.

В 1921 году наступил летом голод — один из самых ужасающих в России. На Волге, в Крыму ели детей… все это на нашей памяти. Летом создался в Москве Общественный Комитет Помощи — знаменитый Помгол — под председательством Каменева. Это — детище Горького. Он убеждал Прокоповича и Кускову, он втравил и других в это дело сотрудничества с властью в грозную для народа минуту. Сам был где-то за сценой. Вроде маклера и зазывателя. Но в комитет не являлся, и когда всех нас арестовали, Горького не было с нами. Мы сидели в Чеке — вдохновитель, быть может, «спекулировал» в Петербурге или развлекался в Москве.

Все-таки, по сведениям нашим, эту историю он пережил не совсем легко. Еще горше оказалось дело с проф. Тихвинским в Петербурге, на всякий случай расстрелянным.

Горький расстроился окончательно и уехал за границу. Начались годы размолвки с советской властью, годы в Берлине, Сорренто, журнал «Беседа». Тут, по-видимому, и возникла cepьезная, сложная, с «переменным успехом» обработка его и вновь приручение. В Берлине дружил он с Алексеем Толстым, только что перешедшим в «Накануне» и еще красневшим перед старыми друзьями. С Горьким сближало Толстого чувство изгнанности из порядочного круга. А круг темных личностей так же плотно обступал обоих, как и полагается. В ресторанах у Ферстера и других стыд топить не так трудно.

К 26-му году положение выяснилось. Толстой давно был в Петербурге, халтурничал, денежно преуспевал. Горький тоже окончательно перешел к «ним». Вот что писал он о внезапной смерти одного из величайших русских палачей, Феликса Дзержинского: «Совершенно ошеломлен кончиной Феликса Эдмундовича. Впервые его видел в 9-10 годах и уже тогда сразу же он вызвал у меня незабываемое впечатление душевной чистоты и твердости. В 18–21 годах я узнал его довольно близко, несколько раз беседовал с ним на щекотливую тему, часто обременял различными хлопотами, благодаря его душевной чуткости и справедливости было сделано много хорошего. Он заставил меня и любить и уважать себя. И мне так понятно трагическое письмо Екат. Павловны [Пешковой], которая пишет мне о нем:

«Нет больше прекрасного человека, бесконечно дорогого каждому, кто знал его»».